J’étais censée prendre un vol pour Portland, direction la maison au bord du lac de ma sœur pour les fêtes. Ma valise était déjà enregistrée, ma carte d’embarquement à la main. Mais au moment d’entrer dans le parking longue durée, quelque chose m’a glacée net. J’avais oublié le testament original. Le testament d’Arthur—le vrai, pas la copie que je gardais dans le tiroir du bureau.

J’ai fait demi-tour, en me disant que j’en aurais pour cinq minutes. Mais ce dans quoi je suis entrée, aucune mère ne devrait l’entendre. Pas chez elle. Pas de la part de son fils unique.

La porte d’entrée a grincé doucement quand je l’ai ouverte. Je n’ai pas appelé. L’air à l’intérieur semblait immobile, trop immobile. Mes clés reposaient dans ma paume, mais je ne les ai pas laissées tomber dans le bol comme d’habitude. Quelque chose en moi s’est tu. J’ai avancé dans le couloir, mes chaussures frôlant le parquet. Les voix venaient du bureau—basses, délibérées, maîtrisées. Je me suis arrêtée derrière l’arche, le dos contre le mur, retenant à peine mon souffle.

« Si elle montre des signes, on peut monter un dossier », a dit une voix que je connaissais trop bien. Grant.

« Elle a 74 ans, a répondu une autre voix. Avec le bon dépôt de requête, une capacité diminuée n’est pas difficile à démontrer. »

Ashby. C’était son nom. L’avocat que Grant avait ramené après la mort d’Arthur, sous prétexte d’aider à régler les affaires de papa. Mon cœur cognait, lent et lourd. Je ne les voyais pas, mais je percevais la forme de leur conversation. Ils parlaient de mise sous tutelle. De moi.

« J’ai déjà commencé à établir la liste, a poursuivi Grant. Elle égare des choses, elle répète des histoires. Elle n’a presque pas touché à ses impôts l’an dernier. »

Je voulais avancer, crier son nom, mais je me suis reculée prudemment. Je ne voulais pas que les lattes du plancher me trahissent. Dehors, le soleil de l’après-midi était chaud, mais tout en moi s’était refroidi. Je suis remontée dans ma voiture et je suis restée là, à fixer le pare-brise, les clés toujours en main. La femme qui l’avait élevé, qui avait fait des nuits aux archives pour qu’il aille à l’université sans prêts, était désormais cataloguée comme un dossier dans une procédure. J’ai pincé les lèvres, non pas de colère, mais d’incrédulité.

À cet instant, quelque chose en moi s’est déplacé. Pas brisé, pas encore. Mais la chaleur qui me restait dans la poitrine a commencé à se dissiper. Et vous savez ce qui a été le plus dur ? Ce n’est pas ce que j’ai entendu. C’est de réaliser depuis combien de temps j’ignorais ce que je savais déjà. Si vous avez déjà vu votre propre enfant devenir un étranger dans votre propre maison, vous comprenez ce que je veux dire.

Ce jour-là, j’ai cessé d’être d’abord une mère et j’ai commencé à devenir tout autre chose.

Laissez-moi vous y emmener.

Je ne suis pas retournée à l’aéroport. Je n’ai pas appelé ma sœur. J’ai simplement continué à rouler. Mes mains restaient stables sur le volant, mais mon esprit flottait ailleurs. J’ai dépassé l’accès à l’autoroute et laissé l’instinct me guider dans des rues que je n’avais pas vues depuis des décennies. Quand j’ai garé la voiture, c’était devant une boulangerie coincée entre une laverie automatique et un barbier au store passé. L’auvent était neuf, mais l’odeur qui filtrait par la porte ouverte était exactement la même : cannelle, beurre, amandes grillées. C’était l’endroit où Arthur m’emmenait chaque dimanche, pluie ou soleil, quand nous vivions dans un deux-pièces sur Union Street, quand Grant n’était encore qu’un garçon aux genoux écorchés et à l’esprit plein d’inventions.

Je suis entrée. Le comptoir avait été remplacé par quelque chose de lisse et de moderne, mais les tables étaient toujours dépareillées, chacune avec un petit vase de fleurs. J’ai commandé un café et me suis assise près de la fenêtre. Mes doigts se sont refermés autour de la tasse, cherchant de la chaleur, un point d’ancrage. Mes yeux ont glissé vers le trottoir. Les passants, en manteaux épais, allaient vite, la tête baissée.

Je me suis souvenue d’Arthur lisant le journal à cette même table pendant que Grant empilait les sachets de sucre en tours. Il posait des questions sur tout—les ponts, les trains, le fonctionnement des ascenseurs. Il ne voulait pas de réponses simples. Il voulait des plans. Et je les lui donnais. Je rapportais des livres de la bibliothèque et j’entourais des paragraphes au crayon. Je l’ai inscrit à un camp de robotique avant même qu’il ne le demande. Il était curieux, pas entitled, du moins à l’époque.

Quelque chose avait changé entre ce petit garçon et l’homme que j’ai surpris ce matin-là. Pas du jour au lendemain, pas brusquement. Plutôt comme une bouilloire oubliée sur le feu. La vapeur commence en silence, puis siffle jusqu’à remplir la pièce. Je me suis rappelé quand il avait insisté pour gérer la succession d’Arthur, me disant que c’était « trop pour moi ». Quand il avait remplacé notre comptable familial par un cabinet dont je n’avais jamais entendu parler. Quand il avait mis en place des paiements automatiques pour mes taxes foncières sans me demander. J’avais vu les signes, mais je lui avais accordé le bénéfice du doute. La confiance d’une mère fatiguée. L’espoir d’une veuve. Aujourd’hui, toutes ces pièces se retournaient comme un puzzle qu’on avait forcé : soudain, l’image devenait nette.

J’ai quitté la boulangerie après la moitié du café. Le goût restait, amer sur la langue—pas à cause des grains, mais du souvenir. Dehors, le ciel s’était fait gris. J’ai remonté ma fermeture jusqu’au menton et je suis restée un instant immobile. Je n’étais pas prête à rentrer. Non par peur, mais parce que j’avais besoin de me rappeler qui j’étais avant de laisser les autres me définir. Et ce détour silencieux en était le commencement.

Le parking derrière la bibliothèque était presque vide quand je suis arrivée. Fin d’après-midi, le ciel glissait déjà vers le gris doux de l’hiver précoce. Je me suis garée à la même place que je choisissais quand j’y travaillais. Mémoire musculaire. Vieilles habitudes. Je suis restée un moment à regarder les branches du grand chêne près de la porte arrière se balancer doucement dans le vent.

À l’intérieur, tout semblait plus calme que dans mon souvenir. Les moquettes avaient été changées, les bornes de prêt modernisées, mais l’odeur était la même. Encre, poussière et vieux bois—un parfum qui m’a toujours rendue sereine, capable, entière. J’ai dépassé tout droit les rayonnages de fiction pour aller au fond, vers la salle des archives. Elle n’avait presque pas changé. Les mêmes grands classeurs, les mêmes néons beige au plafond qui vacillent si on les fixe trop. J’ai salué la jeune femme au bureau et demandé si je pouvais consulter un document que j’avais autrefois catalogué : une copie du testament de mon mari. Elle ne m’a pas interrogée, a simplement fait glisser un clipboard et m’a indiqué la table du coin.

J’ai retrouvé le dossier sans difficulté. Mes mains savaient encore où chercher. La chemise était épaisse, non à cause du testament lui-même, mais des notes d’Arthur. Il annotait tout, toujours, ses marges bordées de flèches, de dates et d’abréviations tracées d’une écriture serrée. Ça avait du sens pour lui, et au fil des années, ça en avait pris pour moi aussi.

J’ai étalé les pages avec soin, j’ai parcouru chaque ligne. Le testament était intact. Rien de barré. Mais ce qui m’a frappée, ce sont les post-it qu’il avait laissés dans la chemise. Sur l’un, il était écrit : « Dolores, si un jour tu doutes, la réponse est toujours dans les chiffres. »

J’ai tourné la dernière page. Il y avait un tableau, une répartition des avoirs : propriété, investissements, obligations. À côté de chacun, une note : « D. conserve. » « D. ou Grant si qualifié. » « Gel juridique jusqu’à examen indépendant. » Pas « Grant gère. » Pas « accès total pour le fils ». Arthur était précis. Il me faisait confiance.

J’ai senti une chaleur me monter à la poitrine. Pas de la colère, mais de la reconnaissance, du souvenir, de cette sensation de rentrer enfin dans ma propre peau. J’ai sorti un bloc-notes de mon sac et commencé une liste.

Premièrement : copies. Deuxièmement : conseil juridique. Troisièmement : audit des récents changements de comptes. J’ai souligné chaque point d’un trait lent et ferme.

Quand je suis sortie de la bibliothèque, le soleil s’était glissé derrière les toits. Le ciel avait viré au bleu nuit. Le froid ne me gênait pas. J’ai marché vers la voiture avec détermination, mon souffle en nuages devant moi. Et pour la première fois depuis des semaines, je ne me suis pas sentie vieille. Je ne me suis pas sentie perdue. Je ne me suis pas sentie comme quelqu’un qu’on gère. Je me suis sentie Dolores Whitaker, la femme qui organisait des fonds patrimoniaux rares, qui connaissait les procédures par cœur, qui avait un jour retrouvé une lettre de la Révolution coincée derrière un classeur cassé, et qui, désormais, retrouverait sa voie, un document après l’autre.

Le lendemain matin, j’ai bougé lentement, non parce que mon corps me faisait souffrir, mais parce que j’avais besoin que l’illusion soit crédible. J’ai glissé un petit enregistreur dans la doublure de mon manteau. Celui que j’utilisais au temps des entretiens à la bibliothèque, à peine plus gros qu’un pouce, avec un clic discret pour lancer l’enregistrement. J’ai vérifié que la lumière rouge clignote une fois, puis disparaisse dans la laine.

J’ai laissé la porte déverrouillée. Le soleil était juste assez haut pour projeter de longues ombres sur le carrelage de la cuisine. J’ai éteint les plafonniers, laissant la lumière naturelle faire son travail calme. J’ai préparé du thé, renversé un peu sur le plan de travail, puis laissé la bouilloire légèrement entrouverte—des désordres subtils, du genre qu’on prend pour de l’étourderie.

À 10 h 30, Grant est arrivé. Je ne l’avais pas appelé. Il prenait rarement la peine de prévenir, ces temps-ci. Il est entré avec un sac d’épicerie et ce sourire maîtrisé qu’il arborait quand il voulait quelque chose. J’étais assise à la table de la cuisine, en peignoir, avec un mot croisé à moitié rempli devant moi, un stylo sans capuchon. J’ai levé les yeux lentement.

Il m’a embrassée sur la joue. « Il fait frisquet ici, maman. »

J’ai hoché la tête. « J’ai dû oublier le chauffage encore. »

Il a posé le sac et sorti un contenant de soupe, un pain et une boîte de crackers. La représentation a commencé. Il a demandé comment je dormais. J’ai dit que je n’en étais pas sûre, puis j’ai changé de sujet au milieu d’une phrase. J’ai laissé mes mains trembler un peu avec la cuillère. Quand il a proposé de chauffer la soupe, j’ai souri et j’ai dit oui, comme s’il me rendait service.

Grant s’est déplacé dans la cuisine comme quelqu’un qui fait l’inventaire. Ses yeux ont balayé le calendrier, les pilules près de l’évier, le courrier non ouvert. Il a commenté une lettre de l’assurance. J’ai dit que je n’avais pas encore eu le temps de l’ouvrir. Il a proposé de s’en charger. J’ai fait mine de ne pas entendre.

Après le déjeuner, il s’est appuyé contre l’encadrement et m’a regardée longtemps. Puis il a dit quelque chose qui a confirmé ce que je savais déjà.

« J’ai fait des recherches sur des maisons de soins, maman. Juste des options. Des endroits avec des jardins, de la musicothérapie, du personnel formé aux troubles de la mémoire. » Il l’a dit doucement, comme si c’était une gentillesse.

J’ai cligné des yeux, puis souri faiblement. « Ce serait peut-être agréable que quelqu’un d’autre cuisine », ai-je répondu. Puis j’ai demandé : « Quel jour sommes-nous ? »

Il avait l’air satisfait. Pendant qu’il rangeait la vaisselle, je suis restée silencieuse, le regard perdu par la fenêtre. L’enregistreur avait tourné tout du long. Chaque mot, chaque pause, chaque gentillesse calculée.

Lorsqu’il est parti, j’ai verrouillé la porte et me suis assise dans le bureau. J’ai retiré le manteau et déposé l’enregistreur sur le bureau avec délicatesse. Mes mains ne tremblaient pas. En silence, j’ai rejoué la scène dans ma tête. Pas par colère, mais par précision. Parce que j’avais désormais plus que des souvenirs. J’avais des preuves. Et le silence, jadis insupportable, était devenu mon meilleur allié.

Le matin suivant, j’ai retrouvé le vieux numéro de Mlelen dans un rolodex jauni, coincé derrière mes livres de cuisine. Je ne lui avais pas parlé depuis des années. Non pas que nous nous soyons éloignées, mais parce que la vie s’était repliée sur elle-même après la mort d’Arthur. Nous avions travaillé quinze ans ensemble à la bibliothèque universitaire. Elle était affûtée, toujours un coup d’avance, et avait cette manière de repérer la faille d’un plan avant qu’il ne s’effondre.

J’ai appelé et laissé un message. Ma voix était calme, directe. « Mlelen, c’est Dolores. J’ai besoin d’un esprit juridique en qui je peux avoir confiance. C’est personnel. »

Dans l’heure, elle a envoyé un texto : « Je serai chez toi à 16 h. »

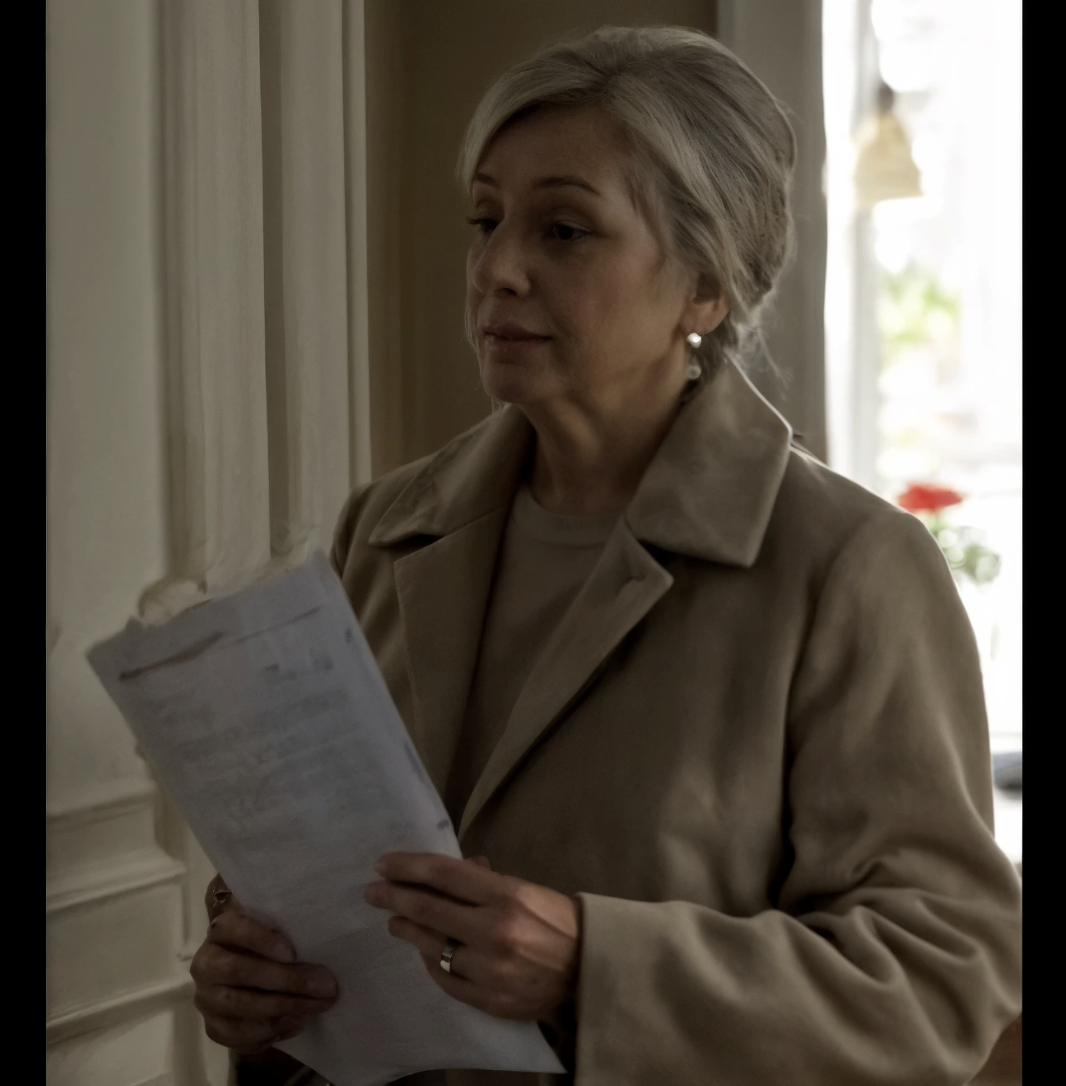

À son arrivée, sa présence a rempli la pièce sans la prendre. Elle portait un manteau de laine marine, ses cheveux tirés en un chignon net. Elle ressemblait à elle-même—ancrée, sans fioritures ni sourires forcés. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine. J’ai versé une camomille dans des tasses dépareillées. J’ai glissé l’enregistreur et un dossier vers elle. Pas d’explication, juste le calme.

Elle a écouté l’enregistrement jusqu’au bout. Son expression n’a pas changé. Quand c’est fini, elle m’a regardée et a dit : « On va régler ça. »

Elle a ouvert son ordinateur, ses doigts allant vite. Elle a demandé pour ma procuration existante et si elle avait été mise à jour depuis le décès d’Arthur. J’ai dit non. Elle a hoché la tête. Première chose : révoquer l’autorité de Grant. Ensuite, rédiger un nouveau testament, désigner un exécuteur de confiance, et notifier l’État des changements. Tout serait documenté et horodaté. Elle a demandé si j’avais des sauvegardes numériques. J’ai dit non. Elle a répondu qu’on s’en chargerait.

Dans l’heure, elle a déroulé un plan. Propre, discret, légal. Tout ce que Grant supposait que j’avais oublié, j’allais le réécrire. Mlelen était précise, jamais froide. Elle n’était pas surprise. Elle avait déjà vu ça. Pas forcément avec des enfants, mais avec ceux qui confondent accès et propriété.

Nous avons déménagé dans le salon. Elle a scanné les copies du testament annoté d’Arthur. Elle m’a aidée à installer un stockage cloud chiffré. Elle a même créé un dossier dédié intitulé : « Dolores. Juridique. Privé. » Elle a expliqué comment mettre à jour les entrées, où stocker les rapports médicaux, et quelles versions conserver.

Avant de partir, elle a posé devant moi une seule feuille. C’était une révocation formelle de procuration. Mon nom, le sien, la date. J’ai signé. Elle a glissé le papier dans sa serviette. Ses derniers mots étaient simples.

« C’est la première étape. »

Après son départ, je me suis assise près de la fenêtre, regardant les branches nues du cornouiller se balancer au vent. La maison était de nouveau silencieuse. Mais cette fois, ce n’était pas un vide. C’était le bruit de quelque chose de solide en reconstruction. Une décision après l’autre, un document après l’autre, une version de moi après l’autre. Et je n’étais plus seule.

Les jours suivants ont déroulé leur précision tranquille. Mlelen m’avait donné une checklist, mais dès le deuxième matin, je n’avais plus besoin de la lire. Le rythme de ma protection s’était mué en routine, une forme d’ordre que je n’avais pas ressentie depuis les premières années d’archivage, quand chaque document racontait sa propre histoire et que mon rôle était simplement de la préserver.

J’ai commencé par mes dossiers médicaux. J’ai pris rendez-vous avec le Dr Elkins, mon médecin depuis plus de dix ans. Pendant la visite, j’ai demandé une évaluation cognitive—non par doute, mais pour l’avoir par écrit. Le Dr Elkins ne m’a pas questionnée. Il a fait l’évaluation, vérifié mes réflexes, parcouru mon dossier, puis m’a remis une lettre signée : « Intégrité cognitive. Aucun signe de déficience. » Je l’ai pliée soigneusement et glissée dans la chemise que je transporte désormais dans mon sac.

De retour à la maison, j’ai rassemblé tout ce que je pouvais trouver attestant de ma lucidité : tickets de courses, relevés bancaires annotés à la main, e-mails imprimés sur les deux dernières années. J’ai fait des listes. J’ai daté chaque page. Je les ai organisées en catégories : Juridique, Médical, Personnel. J’ai étiqueté les pochettes comme je le faisais jadis pour les collections historiques. Clair, cohérent, irréfutable.

J’ai scanné chaque page dans mon nouveau cloud. Mlelen me l’avait montré deux fois, et je pouvais maintenant le faire les yeux fermés. J’ai utilisé un scanner qu’elle m’avait prêté, petit mais rapide. Chaque fichier enregistré avec un horodatage. Chaque document, une brique de plus dans le mur que je bâtissais entre moi et la personne que Grant croyait que j’étais devenue.

Au fond de mon placard, derrière des manteaux d’hiver et une valise inutilisée, j’ai trouvé une boîte étiquetée « Arthur – Divers ». À l’intérieur, des lettres. La plupart étaient des mots des premières années de mariage, pleins de choses banales—listes de courses, rappels rapides, petits cœurs dessinés près de sa signature. Mais l’une se détachait. Une page unique, de sa main ferme, datée d’il y a dix ans. Pas d’enveloppe, juste pliée en quatre entre deux brochures de voyage. On y lisait :

« Si un jour notre fils te fait douter de toi, fais confiance à ton instinct. Tu as toujours vu plus clair que tu ne le crois. »

Je me suis assise au bord du lit, la lettre sur les genoux. La maison était immobile. Mon cœur battait régulièrement. Le vent dehors se levait, caressant les vitres comme des doigts. Arthur avait su. Pas les détails, mais la possibilité. Il avait perçu quelque chose que je n’étais pas prête à voir alors.

Je l’étais maintenant.

Ce soir-là, j’ai tout sauvegardé de nouveau. J’ai envoyé des copies à Mlelen et déposé une clé USB au coffre de la banque. J’ai ajouté une dernière note à mon journal : « Il n’existe pas d’excès de prudence quand quelqu’un tente de t’effacer. »

Et j’ai dormi sans laisser la lumière du couloir allumée. Pour la première fois depuis des semaines, je ne me suis pas réveillée pour vérifier les verrous. J’avais fait le travail, et je n’étais plus en défense. Je documentais ma survie, de ma propre écriture, en temps réel.

Il est revenu un mercredi. Je n’ai pas entendu la voiture, mais la sonnette a retenti juste après midi. J’ai pris une lente inspiration et suis allée ouvrir sans me presser. Grant se tenait là, un sac en papier dans une main, un petit bouquet de tulipes de supermarché dans l’autre. Il souriait, ce même air doux qu’il prenait quand on le surprenait, enfant, à piquer un en-cas avant le dîner.

Je me suis écartée et l’ai laissé entrer sans mot dire. Les tulipes étaient jaunes. Je l’en ai remercié et les ai mises dans le vieux vase vert sur la table de la salle à manger.

« La maison est tellement calme, » a-t-il commenté. « C’est apaisant. »

« Je suis d’accord », ai-je dit.

Il a déballé le sac à la cuisine sans demander. Un potage de légumes, un petit pain, une barre de chocolat. J’ai proposé de réchauffer la soupe, mais il a décliné d’un geste et s’en est chargé lui-même. Il se déplaçait comme chez lui ; ça avait toujours été le cas. Nous nous sommes assis.

« Tu dors mieux ? » a-t-il demandé.

« Certaines nuits oui, d’autres moins, » ai-je répondu.

Il a hoché la tête. « As-tu envisagé d’engager quelqu’un pour passer une ou deux fois par semaine ? »

« Ce ne serait pas une mauvaise idée, » ai-je dit, laissant ma cuillère traîner un peu dans le bouillon. Mes gestes étaient un soupçon plus lents que d’habitude. Il m’observait attentivement, comme on surveille un cadran qu’on vient d’ajuster.

Puis il a parlé des endroits qu’il avait visités—résidences services avec programmes bien-être, sentiers de marche, chambres privées. Il le disait avec douceur, comme si ce n’était qu’une suggestion. Il disait que je méritais du repos, que rester trop seule n’était pas sûr.

J’ai baissé les yeux, fait glisser mes doigts sur le bord de la serviette, et dit : « Je vais y penser. »

Son visage s’est détendu, soulagé peut-être. Quand il a proposé de m’emmener visiter l’un de ces lieux la semaine suivante, j’ai souri à nouveau. « Peut-être. » Puis je lui ai demandé de me rappeler quel jour on était. Il me l’a dit, et j’ai hoché la tête comme si j’avais oublié. J’ai laissé le silence s’étirer entre nous.

Il est resté une demi-heure de plus, a traversé le couloir comme pour vérifier ce que j’aurais pu négliger, a signalé une ampoule qui clignotait dans la buanderie, a mentionné que la rambarde du porche semblait branlante. J’ai pris note de tout ce qu’il relevait. Avant de partir, il m’a touché l’épaule avec douceur. « Je veux juste ce qu’il y a de mieux pour toi, maman. »

J’ai posé ma main sur la sienne et dit : « Je sais. »

Dès que la porte s’est refermée, je suis allée à la fenêtre de derrière et je l’ai regardé s’asseoir dans sa voiture. Il est resté là un moment, tapant quelque chose sur son téléphone, les lèvres remuant comme s’il répétait. Je me suis tournée vers le bureau. Le petit enregistreur sur l’étagère tournait depuis son arrivée. Chaque phrase, chaque suggestion, chaque mot soigneusement pesé était désormais archivé.

Plus tard dans la soirée, j’ai téléversé le fichier, en l’intitulant : « Visite – Grant – Discussion Résidence ». La performance était presque parfaite. L’enregistrement aussi.

Le matin suivant la visite de Grant, j’ai réarrangé le salon, non par nécessité, mais pour cacher sous la table d’appoint un second micro. L’emplacement comptait. Il a l’habitude de faire les cent pas près de la fenêtre quand il est nerveux. J’ai testé l’angle, la portée, et vérifié que le micro saisirait toute conversation sur le porche également.

J’ai encore laissé la porte d’entrée non verrouillée, un geste d’ouverture, de vulnérabilité. Puis j’ai évolué lentement dans la cuisine, posant délibérément de petits marqueurs d’oubli. J’ai laissé le réfrigérateur entrouvert, mis le verre doseur dans l’évier au lieu du placard. En passant devant le miroir du couloir, j’ai ébouriffé mes cheveux juste assez pour que cela semble involontaire.

À 10 h 40, sa voiture est revenue. Il est monté sur le perron en fredonnant. Je suis sortie avec un gilet serré sur les épaules. « Qu’est-ce qui t’amène si vite ? » ai-je demandé.

Il a dit qu’il était dans le quartier, qu’il passait voir. Il m’a tendu un nouveau dossier de la résidence dont il m’avait parlé. Je l’ai tenu à deux mains, laissant mes doigts trembler légèrement. Je ne l’ai pas ouvert tout de suite. Je me suis assise sur la balançoire du porche. « Quelle heure est-il ? »

Il a souri, a répondu doucement, et s’est assis à côté de moi. J’ai baissé les yeux vers la chemise. « Les photos ont l’air jolies », ai-je chuchoté.

Il s’est penché, décrivant les sentiers et la salle de musique comme s’il vendait une maison de vacances. Puis il a abordé la paperasse. Il a dit avoir parlé à quelqu’un nommé Ashby, un conseiller juridique en qui il avait confiance. « Ashby peut aider à déposer les documents nécessaires, » a-t-il dit. « Je veux que tout soit prêt pour éviter toute confusion, s’il arrivait quelque chose. »

J’ai hoché lentement, les yeux sur la rue. Il s’est écarté pour prendre un appel. Sa voix me parvenait par la fenêtre ouverte. Il parlait clairement, sans hausser le ton. Le nom d’Ashby est revenu, avec des expressions comme « examen accéléré » et « compétence mentale ». Il a mentionné la semaine prochaine. Il a dit que j’étais « presque prête ».

Le micro du porche a tout capté.

À son retour, il m’a apporté une tasse de thé. Je l’ai remercié. « On en avait parlé la dernière fois ? » ai-je demandé.

Il a souri, comme fier que je me souvienne. Puis il m’a proposé de visiter la résidence jeudi.

« Je vais y réfléchir, » ai-je dit. J’ai briqué une gorgée, laissant le goût traîner sur la langue. « Ce parfum me rappelle quelque chose qu’Arthur préparait. »

Il n’a pas répondu, a simplement hoché la tête et dit qu’il m’appellerait demain. Après son départ, je suis rentrée et ai débranché avec précaution le micro sous la corniche du porche. J’ai téléversé le nouveau fichier dans le dossier d’archives et l’ai étiqueté clairement.

Le soir, Mlelen est passée. Elle avait sa tablette, et nous avons transféré le tout sur deux sauvegardes chiffrées. Je lui ai montré les notes que Grant avait laissées dans la brochure : il avait entouré une ligne de la politique d’admission : « Transfert de mandataire médical conditionné à un besoin observé. » Elle m’a regardée, puis m’a donné une autre chemise. Dedans, une attestation sous serment confirmant ma capacité légale et médicale du moment, signée par le Dr Elkins et deux notaires.

La partie avait changé. Grant pensait se rapprocher du but, mais je documentais déjà chacun de ses pas. Et pour la première fois depuis longtemps, je sentais que je ne faisais pas que survivre. Je me préparais à être entendue.

Trois jours après la dernière visite de Grant, Mlelen a déposé la réponse officielle au cabinet d’Ashby. L’enveloppe était lourde de documents : l’attestation de capacité, la procuration nouvellement notariée, le testament mis à jour, et une notification écrite annulant toute autorisation antérieure. Tout était consigné, horodaté, signé en double. Ce n’était pas une déclaration de guerre. C’était un bouclier.

Elle ne l’a pas envoyé par e-mail. Elle l’a remis en main propre, lors d’une visite discrète dans l’immeuble juridique du centre-ville où le cabinet d’Ashby occupait un deuxième étage au-dessus d’un cabinet dentaire. Elle l’a laissé à la réception, demandant seulement qu’on le place directement entre ses mains. Puis elle est repartie.

Le soir même, elle m’a appelée. Sa voix était calme, avec une nuance indéchiffrable dessous. Elle m’a dit qu’Ashby l’avait appelée personnellement peu après réception du dossier. Il n’a pas argumenté, pas même pour défendre sa position. Il a dit quelque chose d’étrange : qu’il avait tout examiné attentivement et qu’il se retirerait de l’affaire. Puis, sans qu’on le lui demande, il a ajouté qu’Arthur lui avait rendu service autrefois, à un moment où peu l’auraient fait. Ce n’était pas un aveu, mais assez pour fissurer le mur que Grant avait édifié.

Je suis restée avec cet appel, le rejouant dans ma tête. J’ai ressorti la note manuscrite d’Arthur, celle de la vieille boîte. J’ai suivi la dernière ligne du pouce.

Le lendemain, j’ai reçu une lettre par coursier. Elle ne venait pas de Grant. Elle venait d’Ashby. Un bref message sur papier à en-tête du cabinet. Il indiquait qu’il ne s’impliquerait plus dans aucune affaire liée à ma succession. En pièce jointe, l’historique imprimé de tous les documents déposés en mon nom au cours des six derniers mois, y compris ceux initiés par Grant. La trace était minutieuse : dates, journaux numériques, projets, e-mails.

J’ai passé l’après-midi à tout lire. Des tournures me rappelaient des conversations avec Grant, des phrases recopiées mot pour mot. Ce qu’il m’avait dit autour d’un bol de soupe se retrouvait dans un projet de « Déclaration de préoccupation » annexé à une demande de mise sous tutelle. Il y avait même des modèles pour de futures attestations à faire signer par des voisins ou des amis, concernant des « problèmes de mémoire observés ». Il préparait son dossier en silence. Et maintenant, j’avais son plan de bataille.

J’ai appelé Mlelen. Nous nous sommes mises d’accord sur l’étape suivante. Elle rédigerait une courte « Déclaration d’intention » à déposer si un nouveau mouvement paraissait du côté de Grant. Un avertissement, pas une menace. On y préciserait que toute tentative de contourner mes droits serait considérée comme un dépassement légal et une coercition envers une personne âgée. Le document irait au dossier.

Ce soir-là, j’ai placé la lettre d’Ashby à côté de la note d’Arthur dans le tiroir de ma table de nuit. Deux hommes : l’un qui avait tenté de m’effacer en silence, l’autre qui laissait juste assez de lumière pour que je retrouve ma route. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais stable, comme si j’étais enfin sortie d’un circuit d’attente pour entrer en ciel clair. Le silence de la maison ne pesait plus. Il se tenait à côté de moi, solide, patient.

Grant est arrivé sans prévenir. Pas d’appel, pas de message, juste le crissement des pneus sur le gravier et le grincement lent du portillon. Je m’y attendais. La lettre d’Ashby avait déplacé quelque chose, et je savais qu’il ne tarderait pas à réaffirmer son emprise. Je l’ai observé depuis la fenêtre, marchant avec une chemise sous le bras. Sa démarche était mesurée, mais ses épaules tendues. Le masque de sollicitude était toujours là, plus mince, tendu sur quelque chose de plus tranchant.

Quand j’ai ouvert, je ne l’ai pas accueilli avec surprise. Je me suis simplement écartée et l’ai invité à entrer. Il m’a suivie jusqu’à la cuisine, commentant l’odeur de cannelle. J’avais réchauffé du cidre sur la cuisinière, laissant exprès ce parfum envahir la maison. Il ne s’est pas assis. Il a posé la chemise sur la table et est resté debout, comme s’il attendait une réplique.

J’ai servi deux tasses. Je lui en ai tendu une et me suis assise en face. L’espace entre nous était net, presque cérémoniel.

Il a commencé doucement. « Ashby s’est retiré. C’était… inattendu. Ça laisse les choses floues. »

J’ai hoché la tête.

« J’ai des inquiétudes, » a-t-il dit, « concernant certains papiers modifiés sans que j’en sois informé. »

J’ai pris une gorgée de cidre. Puis j’ai tiré du tiroir une petite pile de documents. Des copies nettes—pas un défi, des faits. La nouvelle procuration, le testament à jour, la note du Dr Elkins, l’attestation notariée de capacité. Je les ai fait glisser vers lui, une par une.

Il ne les a pas pris. Il les a regardés.

Je l’ai regardé, sans colère, sans peur, simplement claire. « J’ai pris des décisions pour moi-même, ai-je dit d’une voix égale. Juridiques. Responsables. Je sais exactement ce que je fais, Grant. Prétendre le contraire n’y changera rien. »

Il n’a pas répondu. Sa mâchoire a bougé une fois. Son regard a glissé sur les documents, puis vers le couloir. Je me suis demandé s’il cherchait des signes, la preuve que quelqu’un d’autre était là, ou que je bluffais.

Alors j’ai dit simplement : « Tout silence n’est pas faiblesse. »

Il est resté immobile un instant. Puis il a rassemblé les papiers, les a reposés sur la table sans les plier, et s’est dirigé vers la porte. Il ne l’a pas claquée. Il n’a plus parlé. Il est parti comme il était venu.

Quand le bruit du moteur s’est dissipé, je suis revenue à la table. J’ai récupéré l’enregistreur caché sous le porte-serviettes et j’ai stoppé l’enregistrement. Le nom du fichier s’imposait déjà : « Confrontation silencieuse. Lucidité totale. »

Cette nuit-là, je n’ai pas rêvé de l’enfance de Grant, ni de la voix d’Arthur, ni de formules juridiques résonnant dans des couloirs de tribunal. J’ai rêvé d’une pièce en ordre—boîtes étiquetées, registres propres, une fenêtre ouverte sur un air vif. Pour la première fois depuis des années, mes décisions m’appartenaient. Et c’était suffisant.

Le silence qui avait enveloppé la maison des semaines durant a commencé à changer, non par du bruit, mais par une présence. Tessa, la fille de Mlelen, est arrivée juste après midi un samedi lumineux. Elle avait un duffel en toile, une sacoche d’ordinateur et cette façon simple de traverser le couloir comme s’il avait toujours été le sien. Elle n’était pas bruyante. Elle ne posait pas trop de questions. Elle s’est installée dans la petite chambre d’amis avec une assurance tranquille, branchant son disque dur, organisant ses manuels, empilant des classeurs à côté de la table de nuit.

Tessa étudiait les sciences de l’archivistique, et parlait déjà avec ce phrasé calme et posé qui me rappelait mes années à l’université. Le soir, la maison était différente. Elle a proposé de faire du thé et s’est tenue dans ma cuisine comme si c’était la sienne. Elle fredonnait en attendant la bouilloire, un air populaire que je n’avais pas entendu depuis des décennies. Le parfum de verveine a flotté dans le couloir.

Cette nuit-là, je l’ai entendue taper depuis le bout du couloir. Pas vite, pas fébrile. Régulièrement. Ce son me rappelait la vieille machine à écrire d’Arthur, qu’il gardait au sous-sol bien après l’arrivée des ordinateurs. Il y avait là quelque chose d’ancrant.

Les jours suivants, Tessa s’est fondue dans le rythme. Elle sortait les poubelles sans qu’on le lui demande. Elle a imprimé des étiquettes pour quelques-uns de mes albums photo. Elle a demandé si elle pouvait numériser les carnets que j’avais tenus durant mes années à la bibliothèque. Elle traitait tout avec soin, sans chercher à impressionner. Elle faisait simplement le travail.

Je lui ai confié le dossier juridique le troisième jour—pas les originaux, mais des copies propres de tout : l’attestation médicale, la procuration, le testament révisé et les transcriptions audio. Elle les a placées sur un disque chiffré, a ajouté des protocoles de sauvegarde et les a téléversées vers un cloud sécurisé de niveau universitaire.

Grant a appelé ce soir-là. J’ai vu son nom, mais j’ai laissé sonner. Pas de message. Plus tard, Tessa s’est assise à la table de la salle à manger avec son ordinateur et m’a demandé si je voulais qu’on étiquette ensemble les cartons du garage le lendemain matin.

J’ai dit oui. C’était dire oui à plus que du carton et du ruban. C’était dire oui au mouvement, à une vie au-delà de la défense. Les pièces n’étaient plus résonnantes quand je les traversais. La cuisine portait de nouveau des empreintes. Le sol demandait plus souvent un coup de balai, et ça me plaisait. J’ai écrit une phrase dans mon journal ce soir-là, juste une : « La maison n’est plus silencieuse, et moi non plus. »

L’air du matin avait changé. Les arbres sous la fenêtre bruissaient d’une confiance tranquille, comme s’ils savaient que quelque chose était terminé et qu’autre chose commençait. Je me suis assise à mon bureau, journal ouvert, le même depuis la mort d’Arthur. Les pages s’étaient épaissies, pas seulement de mots, mais de clarté.

J’ai pensé au chemin parcouru. Pas en kilomètres, pas en réalisations qu’on compte, mais dans cette marche lente et délibérée pour revenir à moi. Il n’y avait eu ni cris, ni porte claquée—seulement l’empilement de petites décisions, posées comme des pierres sur un sentier que j’avais taillé seule.

J’ai tourné la dernière page. L’encre a coulé régulièrement tandis que j’écrivais.

« Laisse-le parler d’abord, puis regarde-le tomber. »

J’ai refermé le journal, l’ai glissé dans le tiroir à côté de la lettre d’Arthur, et ai glissé la clé dans la poche de mon gilet. La cuisine était chaude. Tessa était partie tôt pour le campus, mais sa tasse restait près de l’évier, la vapeur envolée, le souvenir encore là. J’ai traversé la maison lentement, la main effleurant les murs. Les photos avaient repris leur place. Le tapis près de la porte gardait un pli là où son sac était tombé trop souvent. La lampe du couloir a vacillé une fois, puis s’est posée dans sa lueur.

Dehors, le vent poussait doucement contre les vitres. Je me suis tenue à la fenêtre, regardant les feuilles se retourner, or d’un côté, vert pâle de l’autre. Il n’y a pas eu d’annonce, pas de public. Mais je savais que quelque chose s’était clos. Pas mon histoire—juste la partie où j’attendais que quelqu’un d’autre décide comment elle devait se dérouler. Et c’était suffisant.

Si cette histoire vous est restée, c’est peut-être parce que, au fond, vous avez ressenti ce silence, vous aussi. Celui qui n’est pas faiblesse, mais survie. Si l’on vous a déjà ignoré, rabaissé, ou fait douter de votre propre voix, j’espère que ceci vous a rappelé que la dignité ne demande pas la permission. Vous n’êtes pas seul(e) dans votre force tranquille. Et vous ne l’avez jamais été.